「エコモックフェンス デメリット」と検索しているあなたは、おそらくエコモックフェンスを検討中で、購入や施工の前に気になる注意点を確認したいと考えているのではないでしょうか。

エコモックフェンスは環境配慮型の再生木材を使用し、ナチュラルな見た目と高いコストパフォーマンスが魅力の人気フェンスですが、実際には虫や雨染み、汚れ、設置高さなどに関していくつかのデメリットも存在します。

本記事では、施工後に後悔しないために知っておきたいエコモックフェンスの欠点や注意点を、実際のユーザーの声や専門的な視点を交えながら分かりやすくまとめています。

選んでから失敗しないために、ぜひ最後までお読みください。

- エコモックフェンスが抱える代表的な欠点

- 設置環境によって起こりやすい不具合

- 色や高さの選び方で失敗しやすいポイント

- 他製品(プラドフェンス)との違いと比較

【PR】タウンライフ

リフォーム費用をグッと抑え、良いアイデアを集めるにはリフォームの相見積もりサービス(無料)の活用がおすすめです。

物価の高騰に伴い、世間的には見積もり有料化が進んでいますが、タウンライフのリフォームの相見積もりサービスは無料!

1分あれば完了する申し込みであなたの要望にピッタリな見積もりを一括で取得でき、とっても楽チン。

タウンライフの基準をクリアした業者だけが650社掲載されているので安心して使えます。見積もり取得して損することはないので、記事を読む前にサクッと済ませておいてください。

こんにちは!はなまる不動産のはなまるです。自身の持ち家リフォーム経験をもとに、読者のマイホームのお悩みを解決する記事を発信しています。

エコモックフェンスのデメリット総まとめ

| デメリット項目 | 内容 | 対策・アドバイス |

|---|---|---|

| 虫の発生リスク | 素材は虫に強いが、湿気の多い環境では発生する可能性あり | 通気性の確保、防虫スプレーの使用、清掃の徹底 |

| 雨染み | 施工初期に発生しやすく、見た目に影響する | 施工後しばらくは乾燥状態を保ち、定期的に清掃する |

| グレージュ色の汚れ | 中間色であるため汚れが浮き出て目立ちやすい | 高圧洗浄や防汚コーティングの活用が効果的 |

| 高さの制限 | 1.8mを超えると申請や構造補強が必要 | 事前に自治体ルールを確認し、強度設計をする |

| 風による倒壊リスク | 高いフェンスは風の影響を受けやすい | 柱間隔の調整、芯材の使用、隙間を空ける構造にする |

| メーカー保証がない | 初期不良や劣化時に自己負担になることがある | 施工前に業者へ対応範囲を確認しておく |

| カビ・苔の発生 | 日陰や湿気が多い場所では繁殖しやすい | 風通しを良くし、定期的に洗浄・剪定を行う |

| 色選びの失敗 | 汚れや景観との相性を考慮しないと後悔しやすい | 外壁や周囲と調和する色を事前にシミュレーションする |

- エコモックフェンスは虫に強い?

- 雨染みが発生する理由と対策

- グレージュは汚れが目立つ?

- 高さによる設置制限と注意点

- エコモックフェンスとプラド比較

エコモックフェンスは虫に強い?

結論から言えば、エコモックフェンスは天然木に比べて虫に強い素材といえます。なぜそう言えるのかというと、エコモックフェンスは木粉と樹脂を混ぜ合わせた再生木材で構成されており、天然木にありがちなシロアリや害虫による食害が起きにくいという性質を持っているからです。木材そのものが持つ甘い香りや湿気を含んだ繊維質を好む虫にとって、樹脂が混ざっているエコモックフェンスは魅力的ではありません。

ただし、いくら虫に強いとはいえ、「完全に虫が寄り付かない」と断言することはできません。例えば、湿度が非常に高い場所や通気性が悪い場所に設置された場合、素材の表面に汚れや湿気が溜まることで虫が寄ってくる可能性もゼロとは言い切れません。また、フェンスの周囲に植栽が密集していたり、落ち葉や水たまりができやすい環境であれば、自然と虫が発生しやすくなるのも事実です。

このように、エコモックフェンスが虫に強いとはいえ、過信は禁物です。具体的な対策としては、まず設置場所の通気性を確保し、余分な湿気がこもらないように工夫することが大切です。さらに、フェンス周辺の定期的な清掃や防虫剤の併用などを行うことで、より安心して長く使い続けることができます。住宅の外構にフェンスを設置する以上、美観だけでなく衛生面や安全性にも配慮した管理が必要になります。

雨染みが発生する理由と対策

エコモックフェンスは再生木材という特殊な素材でできているため、施工直後の初期段階で雨染みが発生するケースがあります。これは、表面に残った非常に細かい木粉が、雨水に触れることで一部に染み込んでしまい、その結果として色ムラや一見すると汚れのような跡が現れてしまうためです。こうした現象は、天然木に比べれば軽度なものですが、気になる方にとっては大きな見た目の差として感じられることもあります。

実際のところ、多くの雨染みは時間の経過とともに自然に薄れていくことが多く、1カ月から数カ月以内には目立たなくなる例が大半です。ただ、それでも気になる場合は、専用のブラシを使用したこすり洗いや、家庭用の高圧洗浄機を使った清掃を行うことで、比較的簡単に除去することができます。高圧洗浄の際には、板の表面を傷つけないよう距離や水圧に配慮する必要があります。

加えて、雨染みを防ぐためには設置前の下処理や、フェンス周囲の排水環境にも注目すべきです。例えば、フェンスの真下に水が溜まりやすい場所に設置すると、雨がかかった際に下からの湿気も相まって染みが発生しやすくなります。こういった場合には、水はけを良くするために砂利や透水シートを活用したり、フェンスの足元に傾斜をつけて水がたまらないように設計するといった工夫が効果的です。

また、季節による気温や湿度の変化でも、雨染みの目立ち方が違ってくることがあります。たとえば夏場の高温多湿な気候では木粉が膨張しやすく、雨水を吸いやすくなるため、雨染みが強く出やすくなります。一方で、冬場の乾燥した時期は目立ちにくくなります。こうした素材特有の特性を理解したうえで、時期に応じた対処やメンテナンスを行うことが、長期的に美しい外観を保つための鍵となります。

つまり、エコモックフェンスの雨染みは完全に防げるものではないものの、適切な対処と設置環境の工夫によって、目立たせずに維持管理することは十分に可能です。見た目を重視する方は、施工業者と事前にしっかりと相談し、素材や色味の特性を理解した上で選定することをおすすめします。

グレージュは汚れが目立つ?

一見落ち着いた印象を与える「エコモックフェンス グレージュ」は、ナチュラルで上品な色合いから多くの方に選ばれている人気カラーのひとつです。しかし、実際に使用してみると「汚れが意外と目立つ」という意見も多く聞かれます。これは、グレージュという色がベージュとグレーの中間にあたるため、明るすぎず暗すぎず、ちょうど汚れが浮かび上がりやすい特性を持っているからです。

特に注意したいのは、フェンスの設置場所によって汚れのつきやすさが大きく変わる点です。例えば、道路に面した場所や、車の通行が多い住宅地に設置した場合、車の排気ガスや粉塵が表面に付着しやすくなります。また、北側や風通しの悪い場所では湿気がこもりやすく、カビや苔の発生も汚れの一因になります。加えて、雨だれによるシミも表面に残りやすく、美観を損なう原因となることがあります。

このように、グレージュは美しい反面、メンテナンスを怠ると汚れが目立ってしまうという短所も併せ持っています。だからこそ、こまめな水洗いや汚れが気になる時期(梅雨や花粉の季節など)には高圧洗浄の活用が効果的です。また、施工前に防汚コーティングを施しておくと、後々のメンテナンスが格段に楽になります。さらに、汚れが付きやすいエリアでは、風通しの改善や植栽の整理といった周囲環境の見直しも、汚れ防止に役立ちます。

このように言うとグレージュが不向きな色に思われるかもしれませんが、工夫次第でその美しさを長く楽しむことは可能です。カラー選びの際は、デザインだけでなく設置環境や手入れのしやすさも考慮すると、後悔のない選択につながります。

高さによる設置制限と注意点

エコモックフェンスを高く設置する際には、見た目の迫力や目隠し効果を得られる反面、いくつか注意すべき重要なポイントがあります。まず大前提として、建築基準法や各自治体の条例によって、フェンスの高さに関する制限が設けられていることが少なくありません。特に1.8メートルを超える場合には、隣地境界や道路沿いの条件によっては申請が必要となるケースもあります。このため、施工前に地域のルールをよく確認しておくことが必須です。

また、フェンスの高さが増すことで、風圧の影響を受けやすくなるという物理的なリスクも無視できません。たとえば台風や強風の多い地域では、180cm以上の高さのフェンスは風を大きく受けるため、支柱の強度や設置ピッチ(支柱間隔)を十分に検討する必要があります。一般的には、柱の芯々(しんしん)間隔を1000mm以下に抑えることが望ましく、それ以上の高さを希望する場合はさらに間隔を狭めたり、柱の太さを強化したりすることも考慮するべきです。

補強策としては、支柱の本数を増やすことや、地面への基礎を深く施工して安定性を高める方法が挙げられます。さらに、支柱の中に芯材を入れることで耐久性を高めたり、板材の枚数や隙間を調整することで風通しを良くし、風の力を分散する工夫も効果的です。これらを怠ってしまうと、風の影響でフェンスがたわんだり、最悪の場合には倒壊してしまう危険もあります。

さらに、フェンスの高さが増すことで生じる「圧迫感」にも注意が必要です。家の外観とのバランスが取れていないと、せっかくの美しいデザインが損なわれる可能性もあります。隣家との距離が近い場合には、日照や風通しに影響を与えることもあるため、事前にご近所との話し合いや配慮も大切になります。

このように、エコモックフェンスを高く設置するには、美観や機能性だけでなく、構造的な安全性と周囲との調和にも目を向ける必要があります。適切な設計と施工を行えば、安心して高機能なフェンスを導入することができるでしょう。

エコモックフェンスとプラド比較

エコモックフェンスとよく比較されるのが「プラドフェンス」です。どちらも樹脂系フェンスに分類される製品ですが、それぞれ異なる特徴とメリットを持っているため、どちらが優れているかは一概には言えません。選ぶ際には、目的や設置環境、そしてライフスタイルに合った製品かどうかを総合的に判断する必要があります。

まず、エコモックフェンスの大きな魅力はコストパフォーマンスの高さにあります。リサイクル材を使用した再生木材で構成されており、自然な木の風合いを再現しながらも価格を抑えられる点が特徴です。また、木粉が混ざっていることで本物の木材に近いナチュラルな質感を楽しむことができ、外構デザインに温かみを与えたい方にはぴったりの選択肢となります。カラーや板幅のバリエーションも豊富で、現場に合わせたカスタマイズがしやすい点も見逃せません。

一方で、プラドフェンスは美観と機能性のバランスに優れている点で注目されています。特に汚れにくさや加工精度の高さでは、プロの施工業者からも高い評価を受けており、定期的な清掃が難しい環境や、長期的にメンテナンス負担を軽減したいと考える方にとっては理想的です。製品によっては、静電気防止加工や防汚コーティングが施されているものもあり、機能面での充実度が高いのが特徴です。

また、設置後のサポート体制やメーカー保証の有無も、選定時に重要な要素となります。エコモックフェンスは価格面では魅力的であるものの、メーカー保証がない場合もあるため、施工不良や不具合に対してどこまで対応してもらえるのかを事前に確認しておくことが重要です。その点、プラドフェンスは一定の条件を満たせば保証が受けられる商品も多く、購入後の安心感につながります。

このように、あなたが重視するのが「見た目の自然さ」や「デザインの自由度」であればエコモックフェンス、「メンテナンスのしやすさ」や「長期的な品質の安定性」であればプラドフェンスが適していると言えるでしょう。どちらを選んでも一長一短がありますので、自分のニーズに最も合ったものを選ぶことが後悔のない外構づくりへの第一歩となります。

【PR】タウンライフ

リフォーム費用をグッと抑え、良いアイデアを集めるにはリフォームの相見積もりサービス(無料)の活用がおすすめです。

物価の高騰に伴い、世間的には見積もり有料化が進んでいますが、タウンライフのリフォームの相見積もりサービスは無料!

1分あれば完了する申し込みであなたの要望にピッタリな見積もりを一括で取得でき、とっても楽チン。

タウンライフの基準をクリアした業者だけが650社掲載されているので安心して使えます。見積もり取得して損することはないので、記事を読む前にサクッと済ませておいてください。

エコモックフェンスの後悔しない選び方

- 汚れやすい色の特徴とは?

- 雨染みによる見た目の劣化

- 虫・シロアリの影響は?

- 高さの選び方で後悔しない

- グレージュ以外の色選びのコツ

- プラドよりも優れている点とは

汚れやすい色の特徴とは?

汚れが目立ちやすい色には、いくつか共通する特徴があります。特に薄い色や中間色(たとえばグレージュやライトグレーなど)は、砂埃、雨だれ、排気ガスといった軽微な汚れでも表面にうっすらと浮かび上がりやすく、結果的に汚れが目につきやすくなります。これは視覚的なコントラストが原因で、薄い色ほど微細な汚れと背景との違いが際立つためです。

また、日光の当たり方や照明の加減によっても、汚れの見え方が変わってくることがあります。たとえば、西日が強く当たる場所では、ホコリやシミが強調されやすくなりますし、湿気が多い北側ではカビや苔が発生しやすくなり、それが変色や汚れとして目立つ原因となることがあります。さらに、車の通行が多い道路沿いでは、排気ガスや粉塵が常に舞っているため、薄色のフェンスは比較的早い段階で汚れてしまう傾向にあります。

こうした点を踏まえると、エコモックフェンスを選ぶ際には、デザインや好みの色味だけでなく、設置場所の環境や日常的なメンテナンスの可否も加味して色を選ぶことが重要です。掃除の手間をあまりかけたくない方や、景観を常に清潔に保ちたいと考える方にとっては、汚れが目立ちにくいブラウン系や濃いグレー系のカラーがより実用的と言えるでしょう。

さらに、フェンスの表面仕上げや防汚コーティングの有無も、色選びにおける重要な要素となります。塗装や加工の種類によっては、同じ色でも汚れの付きにくさに差が出る場合があります。これらの情報を事前に確認したうえで選定することで、後々の後悔を防ぎ、長期的に満足のいく外構を維持することができます。

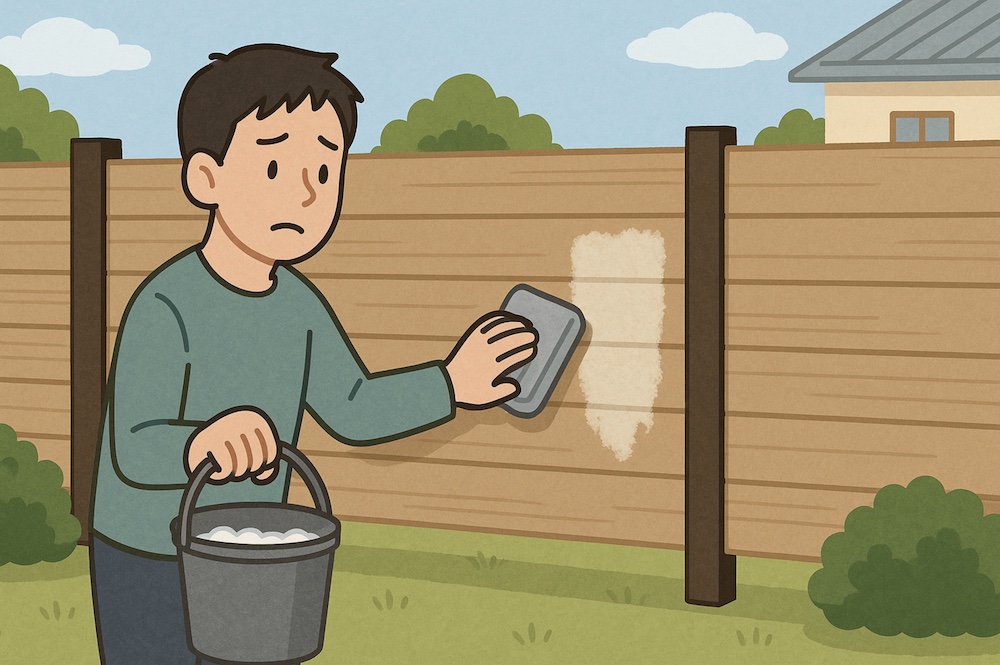

雨染みによる見た目の劣化

エコモックフェンスにおいて、多くのユーザーが気にする見た目の劣化として最も頻繁に挙げられるのが、施工後の「雨染み」の問題です。この雨染みは、特に施工から日が浅い段階で発生しやすく、表面に微細な木粉が残っていることで雨水を吸収しやすくなり、結果として色ムラや斑点のような模様が浮き出てくることがあります。とくに日差しの角度や照明の加減によって、こうしたムラはより強調され、気になる方にとってはかなり目立つものに感じられるかもしれません。

この問題への対策としては、まず施工直後の一定期間にフェンスが雨や汚れにさらされないように注意することが基本です。たとえば、施工から1〜2週間はできるだけ乾燥した天候が続くタイミングを見計らって設置を行うと、初期の雨染みリスクをかなり抑えることができます。それでも染みが生じてしまった場合は、専用ブラシを使って優しくこすったり、家庭用の高圧洗浄機を使って汚れを洗い流す方法が有効です。洗浄時には、表面を傷めないように水圧や距離を適切に調整する必要があります。

さらに、長期的に雨染みを防ぎ、美しい外観を維持するには、設置環境の工夫が欠かせません。具体的には、フェンス周囲の排水性を高めること、雨水が直接当たる場所には庇や植栽で遮る工夫をすることなどが挙げられます。加えて、フェンスの足元に水がたまりやすい地形であれば、透水性の高い砂利を敷く、傾斜をつけて水はけを良くするなどの対策を講じることで、根本的な解決につながります。

また、季節によっても雨染みの出方には違いが見られます。たとえば夏場は高温多湿の影響で木粉が膨張しやすく、染みが濃く出やすい時期といえます。逆に冬場は乾燥しているため、染みが発生しにくいという利点があります。これらの傾向を踏まえ、設置時期を選ぶことも劣化防止の一手となります。

このように、エコモックフェンスにおける雨染みは、素材特有の性質から避けがたい部分もありますが、施工時の配慮と日常のちょっとしたメンテナンスによって、大きく軽減することが可能です。とくに外観の美しさを重視したい方は、事前にこれらの点を理解しておくことで、長期的に満足度の高いエクステリアを維持できるでしょう。

虫・シロアリの影響は?

再生木材であるエコモックフェンスは、一般的な天然木に比べてシロアリやその他の虫害に対する耐性が高いという大きなメリットがあります。これは、フェンスの材料に木粉だけでなく樹脂が混ぜられていることが関係しています。樹脂が含まれることで、虫が好む天然の木の香りや柔らかい繊維が抑えられ、虫にとって魅力的な環境ではなくなるのです。また、加工時にサンディング加工が施されることで、表面が滑らかになり虫が留まりにくいという物理的な効果も期待できます。

とはいえ、「虫がまったく寄ってこない」と言い切ることはできません。木粉を含む素材である以上、周囲の環境によっては虫の発生リスクがゼロとはいえないのが実情です。特に湿気が多く風通しの悪い場所や、植物が密集しているエリアでは、カビやコケの発生にともない小さな虫が集まりやすくなります。こうした場所に設置した場合、いくら素材自体が虫に強くても、フェンスの表面に虫が寄ってきてしまう可能性はあります。

例えば、地面からの湿気が上がってくるような立地では、フェンスの下部が常に湿っている状態になり、そこに虫が繁殖しやすくなります。また、家庭菜園や庭木が密集している場所では、土壌に含まれる養分や落ち葉が虫の栄養源となり、思わぬ虫害の温床になることもあるのです。

このようなリスクを軽減するには、施工時からしっかりとした対策を行うことが重要です。具体的には、設置場所の通気性を確保するために、支柱周辺に十分なスペースを取ったり、フェンスの下に砕石を敷いて湿気を逃がす工夫が挙げられます。また、フェンス自体には防虫スプレーを定期的に使用することで、虫の付着をさらに抑制できます。加えて、周辺の落ち葉や雑草をこまめに取り除くことで、虫の棲みかを減らすことが可能です。

これらの予防策を取り入れることで、エコモックフェンスの耐虫性をより活かすことができ、長く快適に使用できる環境が整います。設置する地域の気候や土地の特徴を考慮しながら、適切な環境づくりと定期的なメンテナンスを心がけることが、美観と機能を保つための鍵といえるでしょう。

高さの選び方で後悔しない

エコモックフェンスの高さ選びを間違えると、見た目だけでなく実用性にも大きな影響を及ぼします。たとえば「プライバシーを守るための目隠し」としてフェンスを設置したのに、選んだ高さが低すぎて通行人や隣家から中が丸見えになってしまったら、本来の目的が果たされません。一方で、必要以上に高いフェンスを選ぶと、圧迫感が生まれて空間が狭く感じたり、周囲の景観との調和を欠いてしまう恐れもあります。

このため、フェンスの使用目的を明確にすることが、高さ選びで失敗しないための第一歩です。たとえば「庭の目隠し」が主な目的なら、着座時に視線を遮れる1.4〜1.6m程度が理想的です。「通行人の視線を完全に遮る」ためには、1.8m程度の高さが必要になることが多いです。また「境界線の明示」や「子どもやペットの安全確保」が目的であれば、1.0〜1.2mほどの低めのフェンスでも十分なケースがあります。

さらに、設置場所の特性も考慮することが重要です。たとえば道路側に設置する場合は、通行車両の視界を妨げないように配慮しなければならず、高さ制限が自治体ごとに設けられている場合もあります。風通しを確保したい場合は、適度な隙間を設けたデザインや、あえて低めに設定することも選択肢に入れて検討すべきでしょう。

一般的な目安として、1.2m〜1.8mの範囲が住宅フェンスの標準的な高さとされますが、状況や目的に応じて細かく調整することが大切です。また、見た目のバランスを取るためには、建物の外観や庭全体のレイアウトとの調和も忘れてはなりません。高さと同時に「板の幅」や「隙間の有無」もデザインに影響を与えるため、これらを組み合わせて最適なプランを検討するとよいでしょう。

このように、フェンスの高さ選びは単なる数字だけではなく、目的・環境・美観のバランスを見極めることが重要です。初めて外構を検討する方は、専門業者に相談してアドバイスをもらうことで、後悔のない選択が可能になります。

グレージュ以外の色選びのコツ

グレージュは上品な印象と落ち着いた雰囲気を併せ持つカラーで、多くの方に選ばれています。やわらかな中間色のため、どのような住宅の外観にも合わせやすいという利点がありますが、選べるカラーはグレージュだけではありません。他にもさまざまなカラーが展開されており、それぞれ異なる特性と魅力を持っています。

例えば、シックグレーはスタイリッシュで都会的な印象を与える色合いです。汚れが目立ちにくいだけでなく、濃淡のある住宅やモダンなデザインの家屋とも相性が良いため、洗練された外構を目指す方にはぴったりです。さらに、日差しの反射が少なく落ち着いた雰囲気を保てる点も評価されています。

また、サンディーブラウンは自然な木の風合いを残しつつ、少し明るめの色味が特徴で、庭に温かみをプラスしてくれます。特にナチュラルテイストの外構デザインや、植栽を多く取り入れた庭と調和しやすいカラーです。ブラウンはそれよりも濃く、木の持つぬくもりや重厚感をより強調したい場合におすすめで、伝統的な和風住宅やシックなデザインに良く映えます。

色選びでは単に好みで選ぶのではなく、建物の外壁の色、屋根材のトーン、さらには周囲にある植栽やフェンス以外の外構要素(門柱、舗装材など)とのバランスを意識することが大切です。たとえば、外壁が白系の場合はどの色とも合わせやすくなりますが、濃いグレーやブラウンの外壁には、それに負けないような深みのあるフェンスカラーを選ぶと全体が引き締まります。

さらに、季節によって庭の印象も変わるため、年間を通して調和の取れたカラーを選ぶこともポイントです。春夏の緑が映える時期には明るめのフェンスカラーが爽やかに感じられますし、秋冬の落ち着いた景観には濃い色のフェンスが馴染みます。このように、色選びは単なるデザインの一部ではなく、住まい全体の印象を左右する重要な要素です。

どのカラーを選んだとしても、それぞれに良さがありますので、ご自身の生活スタイルや建物との調和、メンテナンス性も含めて検討してみてください。

プラドよりも優れている点とは

最後に、エコモックフェンスが他の樹脂フェンスと比較して優れている点について、もう少し踏み込んでご紹介します。まず、注目すべきはそのコストパフォーマンスです。再生木材を使用しながらも製造工程を工夫し、必要最小限の部材構成にすることで、製品価格を抑えることに成功しています。これは、価格と性能のバランスを重視するユーザーにとって非常に大きなメリットといえるでしょう。

さらに、エコモックフェンスのもう一つの大きな強みは、デザインの自由度にあります。カラーはグレージュ・シックグレー・サンディーブラウン・ブラウンなどのバリエーションが用意されており、柱色との組み合わせも自由度が高いため、住まいや外構の雰囲気にぴったり合ったスタイルを実現できます。また、145mmと60mmの異なる板幅を使い分けることで、縦張り・横張りのいずれにも対応し、多様な仕上がりを演出することが可能です。

この柔軟性は特に、狭小地や変形敷地といった標準的なフェンスでは対応しづらい環境でも効果を発揮します。非ユニット型で現場組み立てが基本であるため、微調整しやすく、現場ごとの制約にも柔軟に対応できるのが特徴です。また、オプションとして扉用部材も用意されており、出入り口を設けるなどの拡張にもスムーズに対応できます。

さらに、部材の共通化によって施工業者にとっても使いやすく、施工コストの削減にもつながることから、価格だけでなくトータルの施工費用を考慮しても非常に経済的です。そのため、コストを抑えつつ外観にこだわりたいというニーズにはうってつけの製品と言えるでしょう。

総じて、エコモックフェンスは価格の抑制、デザインの柔軟性、施工のしやすさの三拍子が揃った、バランスの取れたフェンス材です。特に外構全体の印象を左右するフェンス部分にこそ、こうした選択の幅が広く、自由度の高い製品が求められる場面も多くなります。見た目と機能、そして予算とのバランスを丁寧に考えたい方には、エコモックは非常に有力な選択肢といえるでしょう。

エコモックフェンス デメリットの要点まとめ

- 虫に強いが、湿気が多い場所では油断できない

- 雨染みが施工初期に発生しやすい

- 雨染みは自然に薄れるが見た目を損なう可能性がある

- グレージュは汚れが目立ちやすい中間色である

- 汚れやすい立地では清掃の手間が増える

- 高さを間違えるとプライバシーが確保できない

- 高すぎると圧迫感や景観バランスが崩れる

- 高さ1.8mを超えると構造補強や申請が必要になる

- 風の影響を受けやすく構造対策が必須となる

- 防虫性はあるが完全に虫を防げるわけではない

- 雨染みは排水環境の影響を大きく受ける

- 色選びを誤ると汚れや退色が目立ちやすい

- 設置場所によってカビや苔が付きやすくなる

- メーカー保証がない点は大きな注意点である

- 設置には周辺環境や用途に応じた計画が不可欠である

コメント