家を建てたり外構を整えたりする際に、意外と悩ましいのが「境界フェンス どちらが設置すべきか」という問題。

特に隣家との距離が近い住宅地では、フェンスをどちらが建てるか、費用や所有権はどうするのか、明確にしておかないと後々トラブルに発展することもあります。

この記事では、境界フェンスのマナーや費用負担、所有権、さらには後付けや目隠しフェンスの注意点など、多くの人が直面する具体的なケースを交えて解説します。

境界フェンスはいらないと考える人にも役立つ情報をまとめているので、設置を検討している方はぜひ参考にしてください。

- 境界フェンスをどちらが設置・負担すべきかの判断基準

- 隣人トラブルを避けるためのマナーや事前確認の方法

- 所有権や費用分担を明確にするための取り決め方

- 後付けや目隠しフェンス設置時の注意点と対処法

【PR】タウンライフ

リフォーム費用をグッと抑え、良いアイデアを集めるにはリフォームの相見積もりサービス(無料)の活用がおすすめです。

物価の高騰に伴い、世間的には見積もり有料化が進んでいますが、タウンライフのリフォームの相見積もりサービスは無料!

1分あれば完了する申し込みであなたの要望にピッタリな見積もりを一括で取得でき、とっても楽チン。

タウンライフの基準をクリアした業者だけが650社掲載されているので安心して使えます。見積もり取得して損することはないので、記事を読む前にサクッと済ませておいてください。

こんにちは!はなまる不動産のはなまるです。自身の持ち家リフォーム経験をもとに、読者のマイホームのお悩みを解決する記事を発信しています。

境界フェンスどちらが設置するべき?

| 項目 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 設置者は誰か | 設置を希望する側が行うのが一般的 | 隣人と事前に相談してトラブルを防ぐ |

| 費用負担 | 原則は設置希望者が全額負担 | 双方が必要と認めた場合は折半も可能 |

| 所有権 | 敷地内なら単独所有、境界線上なら共有の可能性 | 文書で所有者を明確にしておく |

| 後付け設置 | 生活開始後でも設置は可能 | 施工前に境界の確認と近隣への説明が必要 |

| 目隠しフェンス | プライバシー確保に有効 | 高さや位置により圧迫感・日照問題に配慮 |

| 境界線ギリギリの設置 | 2~3cm内側に設置するのが安全 | 越境リスクを避けるため境界確認を徹底 |

| マナーと配慮 | 工事前に挨拶・説明を行う | 突然の工事は不信感やトラブルの原因 |

| 無断使用への対応 | 写真や記録で状況を明確にする | 冷静に説明し、第三者の仲介も検討 |

| 設置しない選択 | オープン外構で開放感を演出 | 境界不明やプライバシー問題に注意 |

| 書面の重要性 | 合意内容や所有・費用の明記 | 口約束は後のトラブルのもと |

- 境界フェンスのマナーと注意点

- 境界フェンスの所有権の考え方

- 隣家がフェンスを勝手に使う問題

- 境界フェンスを使われるケースとは

- 境界フェンスの費用負担の実態

- 境界フェンスはいらない選択も

境界フェンスのマナーと注意点

境界フェンスを設置する際には、隣家への配慮が非常に大切です。なぜなら、境界線に関する工事は隣人との関係に直接的な影響を与えるため、最初の対応を誤ると長期的な関係性にヒビが入ってしまうことがあるからです。特に住宅が密集するエリアでは、お互いのプライバシーや日常の快適さがフェンス一つで左右される場面も少なくありません。

設置前には必ず境界線の確認を行い、正確な位置に施工できるよう事前に測量図や境界杭の確認をしておきましょう。また、可能であれば土地家屋調査士に相談することで、より正確な境界の把握が可能になります。境界線の不明確さが原因でトラブルになるケースは珍しくありません。

次に重要なのは、工事を開始する前に隣家へ挨拶をして、どのようなフェンスを設置する予定かを丁寧に説明することです。たとえば、フェンスの高さやデザイン、工事のスケジュールなどを一通り共有しておくことで、相手に安心感を与え、協力を得やすくなります。

突然フェンス工事を始めてしまうと、「勝手に設置された」と不信感を抱かれることがあり、これが後々の関係悪化につながる可能性も否定できません。

また、フェンスの設置によって日当たりや風通しが変わる場合には、事前に相談し、相手の意向や希望を尊重する姿勢が必要です。たとえば高すぎる目隠しフェンスは、相手の庭に日陰を作ってしまうことがあるため、圧迫感が出ないようなデザインや素材を選ぶことが望ましいでしょう。

工事は一度始まってしまうと修正が難しくなるため、事前のすり合わせが非常に重要です。

境界フェンスの所有権の考え方

境界フェンスの所有権は、設置位置と費用の負担割合によって異なります。最もわかりやすいのは、自分の敷地内に設けたフェンスで、この場合は原則として設置した本人が所有者となります。この場合、メンテナンスや修繕の責任も全て設置者が負うことになります。

ただし、フェンスを境界線上に設置した場合は事情が異なります。このようなケースでは、隣人と共同で設置したと見なされ、共有物扱いになる可能性があります。

共有物となると、将来的に撤去や修理を行う際に双方の合意が必要になるため、注意が必要です。たとえば、片方がフェンスの高さを変えたいと考えても、もう一方が反対すればそれができなくなることも。

このようなトラブルを防ぐためには、設置前に所有権の所在や管理責任について明確に取り決めておくことが重要です。文書化しておくと、後々「言った・言わない」の問題を避けられます。

著者

著者管理責任については忘れがちなので特に注意が必要です

土地の境界や所有物の扱いは法律に関わる部分でもあるため、分からない点があれば弁護士や土地家屋調査士に相談することも一つの選択肢です。こうした事前の準備によって、フェンスを巡る不要なトラブルを避け、安心して暮らせる住環境を整えることができます。

隣家がフェンスを勝手に使う問題

たとえ自分の敷地内に建てたフェンスであっても、隣人が無断でそれを利用するケースは珍しくありません。よくあるのは、フェンスに洗濯物を干したり、自転車を立てかけるといった行為です。

これらの行為は小さなことのように見えて、積み重なることでストレスや誤解を生み、やがて大きなトラブルへと発展する可能性があります。

特に、フェンスが自宅の資産であり個人の責任で設置・管理しているものである場合、他人による無断使用は所有権の侵害にあたることもあります。さらに、フェンスが傷ついた場合や経年劣化が進んだ際、その損傷が誰の行為によるものか分からなくなるというリスクもあります。

このような事態に直面したとき、まずは感情的にならずに冷静な姿勢で対処することが求められます。対応としては、相手に丁寧な言葉で事情を説明し、無断で使用しないようお願いするのが基本です。

その際、可能であれば該当行為の写真を用意しておくと、相手も状況を把握しやすく、話がスムーズに進みやすくなります。トラブルを長引かせないためにも、第三者を交えた相談や地域の自治会への相談を視野に入れるのもひとつの方法です。

境界フェンスを使われるケースとは

フェンスが勝手に使われる具体的なケースには、いくつか代表的なパターンがあります。たとえば、隣家が自分のフェンスに布団を干す、洗濯物を掛ける、さらにはツル植物をフェンスに這わせるといったことがあります。また、自転車や脚立などを立てかけておくことで、フェンスに傷やゆがみが生じることも。

一見、些細な行為に見えるこれらの使い方も、頻度が増えたり長期間続いたりすることで、フェンスの耐久性に影響を与えることがあります。特に植物は根が張って構造に影響を及ぼすこともあるため、放置するのは危険です。

こうした事態を避けるためには、「このフェンスは私有物であり、共有ではない」ということをあらかじめ隣人に伝えておくのが効果的です。

堅苦しい言い方でなくても、「念のためお知らせなんですが、このフェンスはうちで管理しているもので…」といった形で、所有意識を穏やかに共有しておくだけでも、後の誤解を防ぎやすくなります。

境界フェンスの費用負担の実態

境界フェンスの設置に関する費用は、一般的には「設置を希望した側」が全額を負担するケースが多いとされています。つまり、防犯や目隠しなど、明確な理由で設置を希望する方が費用を出すというのが、現実的な取り決めとして多く見られます。ただし、必ずしも一方的に負担しなければならないというわけではありません。

お互いに設置の必要性を感じている場合や、共有の目的(例えばプライバシー確保など)で使用するものであれば、費用を折半にすることも可能です。

実際、建売住宅や分譲地では隣家同士で事前に話し合いをして、費用を2分の1ずつ負担してフェンスを設置する事例も多くあります。合意が得られれば、トラブルの回避につながるでしょう。

フェンスの種類によって価格は大きく異なります。たとえば、最もシンプルなメッシュフェンスであれば1mあたり6,000〜8,000円が相場ですが、デザイン性や目隠し効果を重視したものになると1mあたり12,000円以上かかる場合も珍しくありません。

加えて、フェンスの基礎として必要なブロック塀を設置する場合には、さらに1mあたり10,000〜13,000円程度の費用が上乗せされることになります。

そのほかにも、施工費用や地盤の状態、設置場所の制約によって費用は増減します。たとえば、既存のブロック塀の上に設置する場合と、新しく基礎から設ける場合では、総額に数万円以上の差が出ることもあります。

そのため、実際の見積もりを依頼して内容を比較検討することが大切です。フェンスの費用については見落としがちな項目も多いため、施工前の詳細な打ち合わせが後々の後悔を防ぎます。

境界フェンスはいらない選択も

フェンスは必ずしも設置しなければならないという決まりはありません。特に近年では、開放的なデザインを好む方や、限られた土地面積を有効活用したいという思いから、あえてフェンスを設けない「オープン外構」を選ぶ家庭が増えてきています。敷地全体に囲いを作らないことで、圧迫感が軽減され、見た目にもすっきりとした印象になります。

また、初期費用を抑えられるという経済的メリットも見逃せません。フェンスの設置には、材料費だけでなく施工費も発生するため、場合によっては数十万円単位の出費となることがあります。予算に余裕がない場合、まずは外構の必要最低限の部分だけに絞るという判断も合理的です。

ただし、オープン外構にはいくつかの注意点もあります。たとえば、視線を遮るものがないことで、道路や近隣の家から室内や庭が丸見えになってしまうケースがあります。

これにより、生活のプライバシーが保ちにくくなるという問題が生じるかもしれません。また、敷地の境界が明確でない場合には、通行人や隣人が無意識に私有地に入り込んでしまうこともあります。

このようなデメリットを補う方法としては、フェンスの代わりに植栽を活用するという手があります。たとえば、低木や常緑樹を境界に沿って植えることで、目隠しの役割を果たしながらも自然な外観を演出できます。

さらに、部分的にだけフェンスを設置する「セミオープン外構」という選択もあります。目線が気になる場所や安全性を確保したい場所だけに設置すれば、予算を抑えつつも安心感を得られるでしょう。

このように、フェンスが「いらない」という選択肢は、あくまで状況や目的によって成立するものです。敷地の立地、周囲の環境、家族構成やライフスタイルを踏まえた上で、本当に必要な設備を見極めることが重要です。

【PR】タウンライフ

リフォーム費用をグッと抑え、良いアイデアを集めるにはリフォームの相見積もりサービス(無料)の活用がおすすめです。

物価の高騰に伴い、世間的には見積もり有料化が進んでいますが、タウンライフのリフォームの相見積もりサービスは無料!

1分あれば完了する申し込みであなたの要望にピッタリな見積もりを一括で取得でき、とっても楽チン。

タウンライフの基準をクリアした業者だけが650社掲載されているので安心して使えます。見積もり取得して損することはないので、記事を読む前にサクッと済ませておいてください。

境界フェンスどちらが責任を持つ?

- 目隠しフェンス 境界線ギリギリの設置

- 境界フェンスを目隠しとして後付け時の注意

- 境界フェンス設置後のトラブル事例

- 境界フェンスを後付けする方法

- 境界フェンスの所有を証明するには

- 境界フェンス 費用と折半のルール

目隠しフェンス 境界線ギリギリの設置

目隠しフェンスを設置する際には、境界線ギリギリに立てることは極力避けるべきです。その理由は、施工時に発生するわずかな誤差が、結果として越境に繋がる可能性を高めてしまうからです。特に目隠しフェンスは高さや密度があるため、越境した際の影響が大きく、相手側の敷地に圧迫感や日照問題を引き起こしてしまうこともあります。

実際には、境界線から2〜3cm程度内側に設置するのが一般的とされており、これは誤差の余地を確保してトラブルを未然に防ぐための措置です。わずか数センチと思うかもしれませんが、そのわずかなゆとりが後々の法的な問題や隣人トラブルの回避に大きな効果を発揮します。

また、施工後に境界線の位置が異なっていたことが発覚することもあります。そういった場合、フェンスの撤去や移設が求められるケースもあるため、設置前の正確な測量が重要です。土地家屋調査士に依頼して境界を明確にしておけば、より安心して施工を進められるでしょう。

さらに、フェンスの設置場所を境界線から少し内側にずらすことで、所有権の明確化にもつながります。境界線上に立てると、フェンスの所有が両者にまたがると見なされる可能性があり、将来的に管理や撤去の際に意見が分かれる原因となることも。

見た目の美しさや敷地の最大活用を優先したくなる気持ちは理解できますが、境界フェンスは「法的リスク」と隣人との「良好な関係維持」を重視して計画することが肝心です。慎重に判断することで、安心して暮らせる住環境が築かれていきます。

境界フェンスを目隠しとして後付け時の注意

目隠しフェンスを後付けで設置する場合、特に気をつけたいのは「圧迫感」と「日照」に関する問題です。隣家の窓や庭に影響を与えてしまう恐れがあるため、フェンスの高さ、位置、材質は慎重に選定する必要があります。単に視線を遮れば良いというわけではなく、隣人の生活環境や景観にも配慮することが求められます。

まず、フェンスの高さが高すぎると、隣家にとって大きな壁のように感じられ、日当たりが悪くなったり、風通しが損なわれたりする可能性があります。

特に建物が密集した地域では、わずかな影でも生活に与える影響が大きいため、施工前に日照シミュレーションを行うことが望ましいです。また、フェンスが隣家の窓に面している場合は、プライバシーだけでなく心理的な圧迫感についても注意しなければなりません。

次に材質については、完全に遮るパネル型ではなく、適度な隙間があるルーバー型や、光を通しつつも視線を遮るポリカーボネート素材のパネルなど、通気性や採光性を確保できるタイプを選ぶと、周囲の環境に与える影響を軽減できます。これらはデザイン性にも優れており、外構全体の美観を損なうことなく、機能性と調和を両立させることができます。

さらに、後付けで目隠しフェンスを設置する際は、施工のタイミングにも注意が必要です。周囲に住宅がすでに建ち並んでいる場合は、工事音や作業時間帯に関しても、近隣住民への配慮が欠かせません。事前に工事の概要や期間、工事時間を説明し、できれば工事のスケジュールを共有するなど、コミュニケーションを丁寧にとることが大切です。

このように、後付けの目隠しフェンスは設置すればよいというものではなく、周囲との調和を保ちつつ、自分たちの快適性を確保するためのバランスが求められます。設置後に不快な思いをさせてしまわないためにも、慎重な計画と丁寧な準備を行うことが重要です。

境界フェンス設置後のトラブル事例

境界フェンス設置後に起こりやすいトラブルの中で、特に頻度が高いのは「所有権に関する誤解」や「境界線を越えた設置に対する指摘」です。

これらは、たとえ善意で行った設置でも、結果として相手側の敷地を侵害する形になると、大きな問題へと発展するおそれがあります。特に、境界線ギリギリにフェンスを建てた場合、わずかな誤差であっても越境とみなされるケースがあるため注意が必要です。

さらに、施工業者による設置ミスもトラブルの一因です。工事の途中で設計図と異なる位置に施工されたり、施工時の測量ミスによって意図しない場所にフェンスが設置されたりすることもあります。その場合、気づいた時点で手直しを依頼する必要がありますが、すでに完成していた場合は撤去や再設置が必要となり、追加費用や時間のロスにつながります。

また、時間が経ってから所有権の争いが発生するケースも見受けられます。たとえば、設置当初は合意が取れていたものの、住人が入れ替わったり、記録が残っていなかったりすると、「なぜこちらの土地に建っているのか」と問題視されることもあるのです。

このようなリスクを回避するためには、設置前に必ず当事者同士が現地で立ち会い、設置場所について合意を取ることが重要です。その場で写真を撮影して記録として残しておくことで、後々の証拠となり、不必要なトラブルを未然に防ぐことができます。また、工事の内容や位置取りについては書面にまとめておくと、さらなる安心につながります。

慎重な準備と記録を怠らないことで、境界フェンスをめぐる誤解や紛争を防ぎ、長く良好な隣人関係を築くことが可能になります。

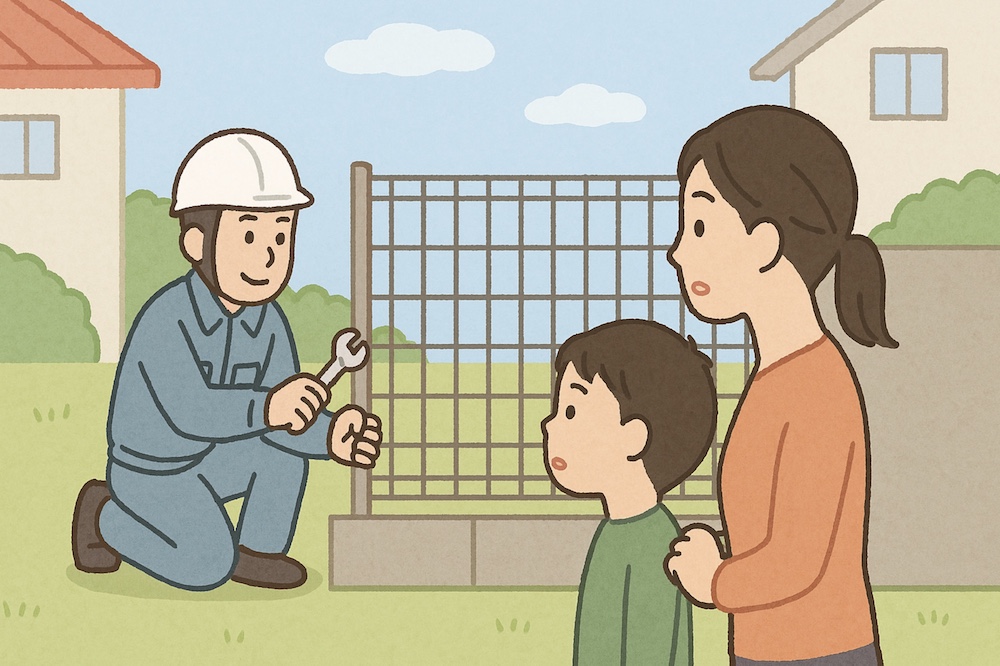

境界フェンスを後付けする方法

既に生活を始めている家で境界フェンスを後付けする場合、慎重な準備と丁寧な手順が求められます。まず第一に確認すべきなのは、現在の境界線の正確な位置です。

境界杭が見つかる場合はそれを基準に施工できますが、杭がなかったり、位置が不明瞭な場合には、土地家屋調査士に依頼して境界確定測量を実施することが重要です。境界確定を怠ると、知らず知らずのうちに隣地に越境してしまうリスクがあり、後のトラブルの原因になります。

次に、フェンスを設置することについて隣人への説明と相談を行う必要があります。後付け工事は既に生活が始まっている中で行うため、音や作業車の出入りなど、周囲への影響を最小限にする配慮が不可欠です。

フェンスの設置目的や設置位置、高さ、材質、デザインなどについて事前に共有し、相手から不安や疑問があれば丁寧に答えるよう心掛けましょう。良好なご近所付き合いのためには、このような事前説明が信頼関係を築く第一歩となります。

さらに、後付け設置をスムーズに進めるには、外構業者との打ち合わせで提案書や配置図を用意しておくことが効果的です。これにより、自分が希望するフェンスのイメージや施工範囲を明確に伝えることができ、業者との認識のズレを防げます。また、隣地との距離感や施工スペースの確認にも役立つため、工事の安全性や効率にもつながります。

加えて、施工のタイミングや所要時間についてもきちんとスケジュールを立てておくと、家族の生活への影響も抑えられます。特に小さなお子さんやペットがいる家庭では、安全面にも十分配慮し、必要に応じて仮囲いや工事時間の短縮を検討しましょう。

このように、境界フェンスを後付けする際は、測量・説明・計画・配慮の4点を意識して進めることが、トラブルを避けて円滑な設置を実現する鍵となります。

境界フェンスの所有を証明するには

境界フェンスの所有者を明確にするためには、いくつかの証拠書類や記録を準備・保管しておくことが非常に重要です。第一に有効とされるのが、フェンスを設置した際の工事契約書です。これは、どのような仕様で、どこに、誰の依頼で施工されたかを記録している公式な書類であり、所有権を主張する際の根拠になります。

加えて、施工業者から発行される見積書や請求書にも所有者名義が記載されているため、補助的な証拠として活用できます。見積書には施工内容や使用材料の詳細が記載されているため、フェンスの所有権に加え、管理責任や修理範囲についての説明にも役立ちます。

さらに、設置工事中および完成直後の写真を記録として残しておくことも効果的です。特に、フェンスの設置位置が境界線からどの程度内側であるか、また隣地との関係がどうなっているかを視覚的に示す資料は、後々のトラブル回避に大きな力を発揮します。写真には日付を入れておくと、記録としての信頼性がさらに高まります。

可能であれば、工事に関する打ち合わせや説明内容もメモとして残しておきましょう。たとえば、設置時に隣家と話し合いが行われていた場合、そのやり取りを簡単に書き留めておくことが、後に「言った・言わない」のトラブルを防ぐ材料となります。

万が一トラブルが発生した場合には、これらの資料をもとに冷静に説明することができますし、必要であれば弁護士や土地家屋調査士といった専門家にも相談しやすくなります。こうした準備を怠らず、所有の証明ができる状態を整えておくことが、安心した住まいづくりの基本と言えるでしょう。

境界フェンス 費用と折半のルール

境界フェンスの費用を折半にする場合、もっとも重要なのは双方の明確な合意を取ることです。設置する位置が境界線上であったり、双方の敷地にメリットがある構造物である場合、民法第225条の「囲障の設置」に基づき、費用を折半することが法的にも可能とされています。ただし、この規定は義務ではなく、あくまで当事者間の話し合いによって負担の割合や条件を取り決める必要があります。

たとえば、一方がプライバシーの確保を目的として設置を希望し、もう一方にはそれほど必要性がない場合、費用の折半は難しいかもしれません。こうしたケースでは、設置を希望する側が全額負担し、その旨を文書で記録しておくことで、後々の所有権や管理責任について明確にしておくと安心です。

また、フェンスの設置に際しては、どちらが所有権を持つのか、将来の補修や撤去時にどう対応するのかといった点も協議しておくべきです。費用を折半するからといって、自動的に共有物になるわけではありません。片側の敷地内に完全に設置されている場合は、費用は折半しても所有権はその敷地の持ち主に帰属することになります。

こうした取り決めを口頭だけで行うと、将来の住人同士の認識違いや世代交代時のトラブルにつながる恐れがあります。そのため、協議の内容は書面にまとめてサインを交わし、双方が保管しておくのが望ましい方法です。簡単な合意書でもよいので、施工内容や費用負担の詳細、所有・管理の取り決めを明記しておくことで、後々のトラブルを大幅に回避できます。

境界フェンスの費用と管理についての取り決めは、家族や隣人と長く良好な関係を築くうえで非常に重要なポイントです。曖昧なままにせず、しっかり話し合いを持ち、合意事項を形に残すことが安心・安全な暮らしにつながります。

境界フェンス どちらが設置・管理すべきかを総括

- 境界フェンスの設置前には必ず隣家への説明が必要

- 境界線の確認は測量図や境界杭で行うべき

- 所有権は敷地内設置か境界線上かで変わる

- フェンスを共有物にするなら事前の合意が必須

- 勝手にフェンスを使われるリスクが存在する

- 無断使用は所有権侵害となる恐れがある

- フェンスの費用は原則設置希望者が負担する

- 双方合意があれば費用の折半も可能

- メッシュ型より目隠し型の方がコストは高い

- フェンスなしのオープン外構も一つの選択肢

- 境界線ギリギリの設置は越境トラブルの原因になりやすい

- 後付けフェンスは隣人の理解を得てから行うべき

- 設置後のトラブルを避けるには書面で記録を残す

- 所有の証明には契約書や施工写真が役立つ

- 合意内容は将来のために文書化して保管すべき

【PR】タウンライフ

リフォーム費用をグッと抑え、良いアイデアを集めるにはリフォームの相見積もりサービス(無料)の活用がおすすめです。

物価の高騰に伴い、世間的には見積もり有料化が進んでいますが、タウンライフのリフォームの相見積もりサービスは無料!

1分あれば完了する申し込みであなたの要望にピッタリな見積もりを一括で取得でき、とっても楽チン。

タウンライフの基準をクリアした業者だけが650社掲載されているので安心して使えます。見積もり取得して損することはないので、記事を読む前にサクッと済ませておいてください。

コメント