目隠しフェンスを設置したいけれど、「感じ悪いと思われないか」と不安に感じていませんか?

特に隣家との距離が近い住宅地では、フェンスの高さやデザインひとつで印象が大きく変わります。

この記事では、「目隠しフェンス 感じ悪い」と検索してたどり着いたあなたに向けて、感じの悪さを回避するためのポイントを詳しく解説します。

隣家への挨拶や圧迫感を与えない工夫、日当たりや風通しへの配慮、そして失敗しない設置アイデアまで、後悔しないための具体策を網羅しました。

これから目隠しフェンスの設置を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 目隠しフェンスが感じ悪いと思われる具体的な理由

- 設置時に隣家とトラブルにならないための配慮

- 圧迫感や日照への悪影響を避ける方法

- 見た目と機能を両立させるフェンスの工夫

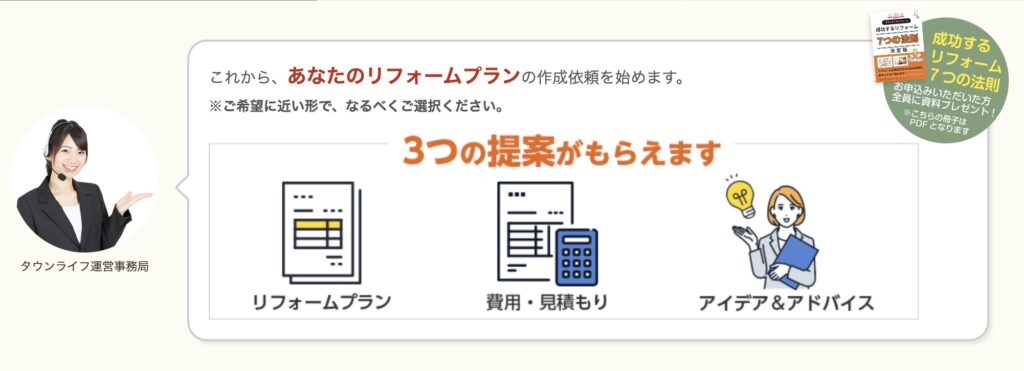

【PR】タウンライフ

リフォーム費用をグッと抑え、良いアイデアを集めるにはリフォームの相見積もりサービス(無料)の活用がおすすめです。

物価の高騰に伴い、世間的には見積もり有料化が進んでいますが、タウンライフのリフォームの相見積もりサービスは無料!

1分あれば完了する申し込みであなたの要望にピッタリな見積もりを一括で取得でき、とっても楽チン。

タウンライフの基準をクリアした業者だけが650社掲載されているので安心して使えます。見積もり取得して損することはないので、記事を読む前にサクッと済ませておいてください。

こんにちは!はなまる不動産のはなまるです。自身の持ち家リフォーム経験をもとに、読者のマイホームのお悩みを解決する記事を発信しています。

目隠しフェンスが感じ悪い理由とは

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 感じ悪いと言われる主な原因 | 高さが高すぎる、デザインが無機質、隣家への挨拶がない |

| 隣家トラブルを防ぐ方法 | 設置前に挨拶し、内容を丁寧に説明する |

| 圧迫感を抑える工夫 | ルーバーや縦格子など隙間のあるフェンスを選ぶ |

| 日当たりへの影響を軽減する方法 | 高さや設置場所を調整し、南・東側の影響を考慮する |

| 設置後の後悔例 | 置くだけフェンスが倒れて事故に繋がったケース |

| 安全性の高いフェンスとは | しっかり施工され、耐風設計のある固定式フェンス |

| 見た目と機能性の両立 | 周囲に馴染む色・素材で自然に目隠しする |

| おすすめの設置スタイル | セミクローズ外構で開放感とプライバシーを両立 |

| フェンス高さの選び方 | 敷地や隣地との高低差を確認して調整する |

| 日照・影の確認方法 | 日照シミュレーションツールを活用する |

- 隣家への挨拶を怠ると苦情に

- 高すぎるフェンスで圧迫感が出る

- あからさまな設置は失礼に見える

- 日当たりの悪化がトラブルの原因に

- 置くだけフェンスで後悔した例

- 隙間のない設計で失敗するケース

隣家への挨拶を怠ると苦情に

目隠しフェンスを設置する際に隣家への挨拶を怠ると、予想外の苦情やトラブルにつながる可能性があります。突然フェンスが立ち上がると、隣人から「勝手に囲われた」と感じられ、関係がぎくしゃくする原因になるのです。特に距離の近い住宅地では、視界の変化がより敏感に捉えられるため注意が必要です。

例えば、施工当日にいきなり工事車両が入り、隣家が「話も聞いていないのに、どういうこと?」と驚きと不快感を抱いたという例もあります。このような誤解や不信感は、たった一言の事前説明で防げる場合がほとんどです。

「目隠しフェンスを設置したいと思っているのですが、お隣にご迷惑がないか心配で…」といった柔らかい言い回しで相談するだけでも、相手の印象は大きく変わります。口頭だけでなく、簡単なイメージ資料や図面があれば、さらに納得してもらいやすくなります。

現在の私は、隣家との円滑な関係を築くには、こうした配慮が非常に大切だと考えています。目隠しフェンスの設置は自宅の快適性を高めるものですが、地域社会の一員としての振る舞いも同時に問われる行動です。

高すぎるフェンスで圧迫感が出る

目隠しの目的でフェンスを高くしすぎると、思わぬ圧迫感を周囲に与えることがあります。特に住宅が密集している地域では、2メートルを超えるフェンスを境界ギリギリに設置することで、隣人の視界が急に遮られ、強い閉塞感を感じさせてしまうことがあるのです。

たとえば、庭に面した大きな窓のすぐ外に高いフェンスが立つと、自然光が入りづらくなったり、圧迫されるような感覚になったりすることがあります。これが毎日となると、精神的なストレスに繋がる可能性もあるでしょう。

だからこそ、高さを決める際には「どこをどの程度目隠しすれば安心できるか」をしっかり考える必要があります。すべてを覆うのではなく、必要な範囲に限定して部分的に設置するのも一つの方法です。

また、明るい色味や縦格子、ルーバー型のように風と光を通すデザインを選べば、見た目の重さを軽減しつつ、快適性も確保できます。フェンスはただ高ければよいというものではなく、住まいと周囲のバランスが取れてこそ満足度の高い仕上がりになります。

あからさまな設置は失礼に見える

いかにも「見られたくない」という意図が強く出すぎた無機質なフェンスは、周囲から見るとあからさまな拒絶のように受け取られることがあります。特に色味や素材が冷たく感じられるものであれば、よりその印象が強くなってしまいます。

例えば、周辺の住宅が自然素材の低めの木製フェンスや生垣で柔らかく囲まれているなかで、自宅だけが高さ2m以上の黒やグレーのアルミフェンスで囲まれていれば、明らかに違和感が際立ちます。

周囲の景観に溶け込まず、「閉じた家」という印象を与えてしまうのです。

さらに、角ばったデザインや隙間のない構造も、見た目の重さや威圧感を強調してしまいます。住宅街ではお互いが目を合わせずとも、自然と気配を感じながら暮らすという距離感があります。その中で、あまりにも強く視線を遮断する意図が見えてしまうと、逆に警戒感を持たれてしまうことも。

だからこそ、外観の調和や素材・色合いの選定には十分に気を配りたいところです。例えば、木目調のフェンスや縦格子など、適度な隙間と柔らかい色味を取り入れることで、目隠しの役割を果たしつつも圧迫感を抑え、好印象につながります。美観と配慮のバランスが取れたデザイン選びが、周囲との良好な関係を築く第一歩となります。

日当たりの悪化がトラブルの原因に

フェンスの設置場所や高さは、自宅だけでなく隣家の採光環境にも大きく影響します。特に南側や東側の境界線に背の高いフェンスを立てた場合、太陽の光を遮り、隣家の室内や庭が思った以上に暗くなってしまうことがあります。

例えば、冬場になると太陽の角度が低くなるため、影の長さが夏よりもずっと長くなります。その影がリビングの窓にかかってしまい、「午後なのに照明が必要」といった事態を招くことも珍しくありません。これが原因で「急に日が入らなくなった」といった隣人からの苦情につながるケースもあるのです。

このため、フェンスの設置を検討する際は、季節ごとの日照シミュレーションを行うことをおすすめします。最近では、無料で簡易的に影の動きを確認できるツールも増えており、それらを活用することで、どの時期にどのくらいの影ができるかを事前に把握することができます。

また、全体を覆うのではなく、必要な範囲にとどめて設置したり、ルーバータイプや縦格子型のように光を通すデザインを選ぶといった工夫も有効です。特にガーデニングを楽しむ家庭や、植物の成長を大切にしたい場合は、日差しを遮りすぎないように設計することが大切です。

結果として、隣家とのトラブルも避けられ、自宅の居住性も保たれるという、一石二鳥の効果が得られます。フェンスの高さや位置を決めるときには、目隠しという目的だけでなく、日照という生活に直結する要素にも十分配慮して計画を立てましょう。

置くだけフェンスで後悔した例

DIYで手軽に設置できる「置くだけフェンス」は、一見便利に感じられます。特に工事不要で短時間に目隠し効果を得られることから、設置を検討する方も多いかもしれません。

しかし、その手軽さが思わぬトラブルを引き起こす要因になることも少なくありません。

例えば、このタイプのフェンスは地面に固定しない仕様であるため、突風や台風などの強風時に倒れる危険性があります。

実際に、置くだけフェンスが風で倒れて隣家の車を傷つけてしまったという事例も報告されています。

軽量であるがゆえに安定感に欠け、支柱も固定されていないため、風圧や振動に弱いというのが実態です。

また、設置場所によっては日常的に風が通りやすく、見た目以上に不安定になるケースもあるでしょう。

とくにマンションのベランダや角地など、風の通り道になりやすい場所では注意が必要です。

さらに、見た目が仮設感のあるものだと、外観の調和を損なってしまい、近隣から「安っぽい」「感じが悪い」と思われるリスクも高まります。

このように言うと不安になるかもしれませんが、必要な場合は仮設であっても工夫次第で安定感を持たせることもできます。

例えば、重りや支柱を追加したり、設置面を滑り止め素材にしたりする方法もあります。

ただし、根本的にはやはりしっかりと固定施工されたフェンスの方が、長期的には安全性・見た目ともに優れています。

いずれにしても、「手軽さ」だけを重視してフェンスを選ぶと、後から思わぬ後悔をすることになりかねません。費用や工期の都合だけでなく、設置場所の環境や使用目的をよく検討し、安全性と周囲への配慮も含めたバランスの良い選択を心がけましょう。

隙間のない設計で失敗するケース

完全に視界を遮ろうと隙間のないフェンスを設置すると、光や風を遮ってしまい後悔することがあります。

例えば、庭の植物の成長が悪くなったり、湿気がこもってカビが発生したりといったことも起こります。

少しの通気性や採光を確保できるルーバータイプや縦格子フェンスを選ぶと、機能性と快適性のバランスが取りやすくなります。

目隠しフェンスが感じ悪くならない設置のアイデア

- 隣家への配慮と事前の声かけが鍵

- 程よい隙間で圧迫感を軽減する方法

- 目隠しとデザイン性を両立させるコツ

- 季節ごとの日照を考慮した設置位置

- トラブルを防ぐ高さ選びの工夫

- 苦情ゼロを目指す設置アイデア集

隣家への配慮と事前の声かけが鍵

設置前に隣家に一言相談しておくだけで、印象は大きく変わります。たとえトラブルが起きなくても、「きちんと話してくれた」という印象は、今後のご近所付き合いに大きなプラスになるでしょう。これは、フェンス設置が単なる工事ではなく、隣人との信頼関係にも関わる行為であるためです。

例えば「目隠しを検討していて、ご迷惑をおかけしないか心配で…」といった一言を添えるだけで、相手に対して配慮を示すことができます。また、設置場所やデザインの案を見せながら説明すれば、具体的なイメージが伝わりやすくなり、相手の不安も軽減されます。

現在の私は、こうした丁寧なコミュニケーションが、暮らしの安心感につながると実感しています。特に、住宅が密集しているエリアでは、隣家との距離が物理的にも心理的にも近くなりがちです。だからこそ、工事前の一言が双方にとって気持ちの良いスタートになります。

言ってしまえば、「相談されたら不快に思わないけど、相談なしは気になる」と感じる方が多いものです。相談自体は数分の手間で済むことですが、そのひと手間がご近所トラブルを防ぎ、安心して暮らせる環境づくりにつながるのです。

程よい隙間で圧迫感を軽減する方法

完全に遮るフェンスではなく、適度な隙間を設けることで圧迫感を抑えつつ、目隠し効果を保つことができます。特に住宅街では、周囲の家と景観がつながるようなデザインが好まれやすく、隙間のあるフェンスが馴染みやすい傾向があります。

例えば、横格子フェンスやルーバータイプであれば、視線を遮りながらも開放感が得られます。風通しも良く、熱がこもりにくいため、家の快適性にも貢献します。さらに、格子の角度や幅によって外からの見え方も調整できるため、プライバシーを守りつつ柔らかな印象を与えることができます。

また、完全に覆ってしまうよりも、隙間があることで「閉じ込められている」という圧迫感がなくなり、住む人も気持ちが軽くなります。通行人や隣家からの視線が気になる場合も、すべてを遮断せずに「見せない工夫」をする方が、結果的に感じが悪くなりにくいです。

このため、デザイン選びの段階で「見えすぎず、隠しすぎず」という視点を持つことが重要です。ルーバーや縦格子といった通気性のあるスタイルは、視線・風・光のバランスが取りやすく、機能と見た目の両方において高い評価を得ています。

目隠しとデザイン性を両立させるコツ

フェンスは単に目隠しを目的とした設備ではなく、家全体の印象を大きく左右する重要な要素です。このため、目隠し効果だけでなく、見た目の美しさや住宅との調和も重視することが、満足度の高い外構づくりにつながります。

たとえば、無機質でシンプルなフェンスは防犯性には優れていても、周囲から見ると冷たく見えたり、よそよそしさを与えてしまう可能性があります。一方で、木目調の樹脂フェンスは、自然素材のような温かみがありながら、耐久性にも優れているためメンテナンスがしやすく、近年非常に人気があります。住宅街にも馴染みやすく、周囲との調和が取りやすい点も魅力です。

また、フェンスの色味は外壁や玄関まわりの色と合わせることで、全体として統一感のある外観を演出できます。明るめのベージュやナチュラルブラウン系は柔らかな印象を与え、ダークカラーは重厚感や落ち着いた雰囲気を演出します。選ぶ色によって家全体の印象が大きく変わるため、慎重に検討したいポイントです。

このように考えると、機能性と美観をバランスよく両立させることが、感じの良い目隠しフェンスを実現するためのカギとなります。さらに、植栽や照明などと組み合わせることで、昼夜問わず魅力的な外構空間を演出することも可能です。実際に設置された事例を参考にしたり、プロの外構業者と相談しながら進めることで、後悔のない選択がしやすくなるでしょう。

季節ごとの日照を考慮した設置位置

フェンスを設置する際には、季節ごとの太陽の位置や日照時間の変化を考慮することで、より快適な住環境を確保できます。太陽の角度は季節によって大きく異なり、とくに冬場は日照時間が短く、太陽の高度も低いため、影が長くなる傾向があります。

このため、たとえば南側の庭にフェンスを設置する場合は、日照を遮らないよう少し低めに設計したり、隙間のあるタイプを選ぶといった配慮が効果的です。また、植栽や洗濯スペースがある場合は、1日のうちどの時間帯に日が当たるかも重要な判断材料になります。フェンスの影が長くなる午後に、重要なスペースが陰にならないよう調整することがポイントです。

最近では、スマートフォンやパソコンで使える日照シミュレーションツールも登場しており、簡易的に影の動きを確認することができます。これを活用することで、施工前にフェンスの影響を事前に可視化し、失敗のリスクを抑えることができるでしょう。

さらに、太陽の向きや角度を意識することで、冬は暖かさを確保し、夏は日差しを遮るような快適な環境をつくることも可能です。フェンスの高さや形状だけでなく、設置する角度や向きも含めて設計することで、年間を通じて快適な暮らしをサポートする外構計画になります。

トラブルを防ぐ高さ選びの工夫

目隠しフェンスを設置する際に、高ければ高いほど良いと考えてしまうのは危険です。確かに高いフェンスは視線を遮る効果が高く、プライバシー保護に貢献しますが、それと同時に圧迫感や周囲への影響も大きくなります。そのため、安易に「とりあえず180cm以上にしよう」と決めるのではなく、立地条件や環境を丁寧に確認しながら、慎重に高さを検討する必要があります。

例えば、自宅の敷地が道路よりも高い位置にある場合、視線の高さは相対的に下がります。こうしたケースでは、標準的な180cmのフェンスでなくても、150cmほどの高さで十分に視線をカットできることもあります。逆に、周囲の家や道路よりも低い場所にあるなら、高さだけでなく設置角度や補助的な目隠し(植栽や塀)との組み合わせを考える必要が出てきます。

また、道路側と隣家側では求められる目隠し効果も異なります。道路に面している部分は、通行人の視線が主なターゲットとなるため、身長を基準にした高さが必要ですが、隣家との間では、2階の窓からの視線対策も想定しなければならないことがあります。このような違いを踏まえて、高さにバリエーションを持たせる設計も一つの方法です。

さらに、実際に人が立った状態、座った状態など、生活シーンを想定して視線の通り方を確認すると、どの程度の高さが妥当か見極めやすくなります。室内から窓越しに見える景色や、ウッドデッキでくつろぐときの目線など、リアルな動線と合わせて高さを決めていきましょう。

こうして高さをしっかりと検討することで、必要以上に高いフェンスを立ててしまうことで発生する、圧迫感や日当たりの悪化といった問題を回避できます。機能だけでなく快適性や美観も意識しながら、バランスの取れたフェンス設計を心がけることが、トラブルを未然に防ぐ第一歩となります。

苦情ゼロを目指す設置アイデア集

誰にも迷惑をかけずに、気持ちよく目隠しフェンスを設置するためには、「隣家との距離感」「日当たりへの影響」「デザイン性」の3つのバランスを意識することが欠かせません。これらを丁寧に考えることで、フェンスが“感じ悪い”と思われるのを防ぎ、むしろ「気が利いてる」と好印象を与えることも可能になります。

例えば、隣家と接していない道路側や死角になっているスペースには、高さを持たせた目隠しフェンスを採用し、しっかりとプライバシーを確保します。一方で、隣家と接する側には植栽や格子状フェンスなど、柔らかい印象を与える要素を組み合わせることで、圧迫感や閉塞感を減らすことができます。

このとき、フェンスの配置にも工夫を加えるとさらに効果的です。たとえば、敷地全体をぐるりと囲うのではなく、視線が気になる場所にだけポイント的にフェンスを配置する「セミクローズ外構」は、開放感とプライバシーの両立に優れたアイデアです。防犯面や見た目のスマートさも兼ね備えており、特に近年の都市部住宅では注目されています。

また、設置前には近隣住民への一言挨拶を忘れずに行いましょう。「ここにフェンスを立てようと思っていて…」という一言だけでも、相手にとっては心構えができるうえに、信頼関係の維持にもつながります。さらに、事前に影の出方や風通しの変化をシミュレーションして説明できれば、安心感も加わります。

最終的には、自宅のプライバシーを守ることと、周囲との調和を保つことを両立させることが理想です。そのためには、素材・色・高さの選定だけでなく、周囲の環境とどう調和させるかという「設計力」も重要な要素となってきます。思いやりのある目隠しフェンスこそが、真に感じの良い外構の鍵といえるでしょう。

目隠しフェンスが感じ悪いと思われないためのポイントまとめ

- 隣家への挨拶を事前に行い信頼関係を築く

- フェンスの高さは圧迫感を与えない範囲に抑える

- 周囲の景観に溶け込むデザインを選ぶ

- あからさまな遮断感のある設置は避ける

- 南側や東側の採光に配慮して配置する

- 日照の季節変化を考慮して設計する

- 隙間のないフェンスは通気・採光を損ねる

- DIYの置くだけフェンスは安全性に注意する

- 視線の通りや風の流れを意識した隙間を設ける

- 木目調や明るい色のフェンスで柔らかさを出す

- 植栽との組み合わせで自然な目隠しにする

- セミクローズ外構で開放感と目隠しを両立する

- 設置前に影の出方をシミュレーションする

- フェンスは場所ごとに最適な高さを選ぶ

- 周囲との調和と実用性を兼ねた設計を心がける

コメント